「中国ブロックDMAT訓練」にコントローラーで参加しました。

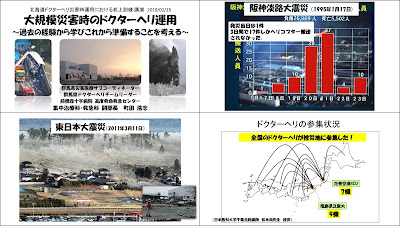

町田です。 10月にたて続いた台風被害の影響で、10月中に予定されていた「群馬急性期災害医療研修」や「日本赤十字社2ブロック災害訓練」は中止になり、その代わりに群馬県からもDMATや日赤救護班など医療救護班を千葉県、長野県、福島県に派遣しました。 そのような大変な時期に当科や救命センターのスタッフのご理解ご協力をいただき、10月25,26に山口県で行われた「中国ブロックDMAT訓練」に参加してきました。 山口県庁です。 最近の災害訓練における活動場所はもっぱら「県庁」です。 今回参加した訓練でも9月の「政府大規模地震時医療活動訓練」で行ったのとまったく同じように、山口県庁に設置された‟航空運用調整班”の訓練コントローラーとして、山口県に大規模災害が起こった際の各機関ヘリ(ドクターヘリ、防災ヘリ、県警ヘリ、自衛隊ヘリ、民間ヘリ)の運用に関わりました。 「山口県航空運用調整班」 今回の訓練では県、自衛隊、DMATが集まりました。 この前のブログで藤塚先生が書いていましたが、災害時のドクターヘリの参集や運用調整には、平時のドクターヘリや災害医療の知識に加えて、被災地のヘリに地理的特性、ヘリ運用に関わるインフラ状況、多くの機関との連携などなど、さらなる知識や応用力が必要です。それに加えて県庁に設置される「航空運用調整班」では他機関のヘリと協働・役割分担するためのマネージメント力が必要です。 残念ながらこのマネージメント力は、普段からドクターヘリと災害医療に関わってても、そう簡単にできるわけではありません。いままでの実災害対応の経験、訓練の企画からのかかわりなどが重要になります。 自分は災害時のヘリ運用の専門家でもなく、特別な技能を持った人間ではありませんが、少しだけ経験が多めです。その経験をもとに「ヘリを用いたより効果的な空路地域医療搬送」を日本全国で確立するために、これからも微力ながらお手伝いさせていただきたいと考えています。 山口県庁からみた夕暮れ 最後に、25日の夜に懐かしい再会をしました。 陸上自衛隊相馬原駐屯地に勤務中には、群馬県ヘリコプター合同勉強隊で自衛隊ヘリの活動を紹介してくれたり、ドクターヘリが駐屯地に着陸するときに案内してくれたり、災害訓練で一緒に活動するなど、大切な「群馬空の会」の仲間です。本白根山噴...