令和元年台風15号千葉県災害の活動報告③ 『日赤災害医療コーディネートチーム』

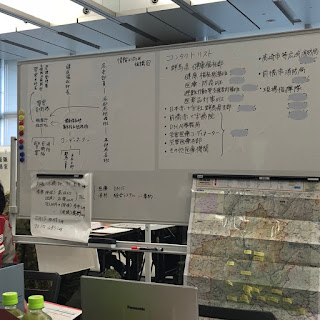

山田です。 前回はDMATとしての活動を報告しましたが、今回はそれに引き続いて日赤災害 医療コーディネートチームとしての活動を報告します。 12 日の夕方からは、日赤災害医療コーディネートチームとして、安房・君津地域に入り、 13 日から活動開始となる、 6 隊日赤救護班の調整業務を行いました。拠点となっている安房地域医療センター、君津中央病院に直接伺い、被害状況を確認させていただくことから活動開始となりましたが、現在もテレビで取り上げられている安房地域(館山、南房総、鋸南)の被害は甚大で、安房地域医療センターに近づくにつれ、道中では看板の損壊があちこちで見られ、想像していた以上の状況に、言葉を失いました。電話も繋がらず、避難できていない高齢者の方が大勢いらっしゃるかもしれないという状態で、一刻も早く詳細な被災状況を確認することが必要と感じました。 今回、私自身は、初めての実災害への派遣、本部活動となりました。非常に長く、濃い 72 時間で、多くのことを学びました。特に、多くの人と多くの情報をまとめることの難しさや、引き継ぎを意識した活動、そして日赤災害医療コーディネーター、救護班としての役割等、本当に学ぶことばかりでした。 また、私は当院へ赴任する前、学生時代を含め 11 年間を、千葉県で過ごしました。異なる医療圏の病院に所属していたものの、今回、行く先々で、当時お世話になった先生方が活動されており、非常に心強く、力をもらいました。 医師として踏み出し、育ててもらった千葉県のために今回活動させていただくことができ、心から感謝しています。 最後に、 72 時間を共にしたメンバーの皆様、今回の活動に関して様々なサポートをして頂いた活動拠点本部の皆様、日赤千葉県支部の皆様、日赤救護班の皆様、当院のスタッフ、そしてすべての関わった皆様へ、心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。