最前線で命を守る救急救命士のさらなる活躍のために!~「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習」への講師参加報告~

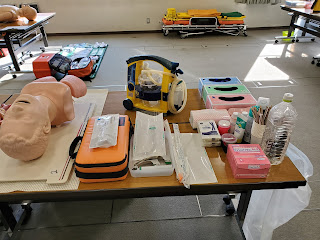

町田です。 ひな祭りですね。街中や自宅でひな人形や桃の飾りを見ると、バタバタした日々の中ですがちょっとだけ季節を感じることができます、季節のイベントをゆっくり笑顔で過ごせる日常に早く戻ってほしいですね。 昨日のドクターヘリに続いてドクターカーの活動実績の報告と行きたいところでしたが、実績をまとめる都合により(完全に僕の都合ですが・・・)、今回はもう数日お待ちください。 世の中には「気管挿管認定救急救命士」というものが存在しています。これは心停止患者に対して、決められた研修を受け知識と技術を有し、そしてMedical control(医師の指示)のもとで気管挿管を行える救急救命士のことです。 群馬県ではさらに追加講習として消防学校で行われる「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習」を受講し合格すると、“ビデオ硬性挿管用喉頭鏡”を用いた気管挿管が行えるようになり、一般の喉頭鏡では技術的に困難である一部の症例について気管挿管が可能となります。 今年度も群馬県消防学校で行われた本講習会に、当院より中村センター長、小橋先生とともに講師として参加させていただきました。この講習が群馬県でも行われるようになって、第1回からなんと7年連続の皆勤賞です! 個人的には、気管挿管するときほとんど“ビデオ硬性挿管用喉頭鏡”を使用することはなく、ほぼ全例で昔ながらの直視型喉頭鏡で挿管を行っていますが、いざというときにこの喉頭鏡を使用することで緊急事態を回避できることがあり、毎年講習の講師をしながら自分でもその特徴(良いところも悪いところも)をあらためて確認させていただいています。 この講習会では受講者も講師もともに学ぼうという積極的で前向きな雰囲気が広がっており、講習会終了後の疲労感もなんだか心地よいものです。そしてこれでまた命を救うチャンスが増えました! ちなみに毎回消防学校に心使いをいただき、この講習会の昼ご飯は大好きなカレーライスです! 今回は写真を撮り損ねましたが、カレーの中の肉の種類以外は昨年と全く同じであったので、写真は昨年のものでお許しください(笑) https://drheli-gunma.blogspot.com/2019/02/blog-post_15.html

.JPG)